Que disent les mobilisations sur le travail ?

Cycle de séminaires organisés par six Fondations

Cycle 2021-2022

L’écho des luttes

Mobilisations sociales et échéances électorales

Le Lundi 18 octobre 2021 à 18 h 30

Que disent les mobilisations sur le travail ?

Le travail continue à être l’objet de luttes : contre la mise en cause du droit du travail via des changements législatifs (les « réformes » successives) et la casse de la hiérarchie des normes, les délocalisations et suppressions d’emploi, les dégradations des conditions de travail et de la protection sociale… Ces luttes sont le plus souvent défensives.

Les mutations dans la nature du travail, avec l’irruption de nouvelles formes, sont moins propices à la lutte collective : travail à distance, développement des plateformes, individualisation de l’activité de travail, injonction à l’engagement personnel, contrôle et évaluation permanents, prégnance des outils informatiques, travaux saisonniers…

Le travail reste cependant ambivalent, mêlant ombres et lumières : ubérisation ou travail collaboratif, autonomie ou domination, aliénation ou émancipation, réalisation ou perte de soi…

Avec

Marie-Claire CAILLETAUD, chercheure, membre du bureau confédéral de la CGT et présidente du groupe CGT au CESE.

Julien Lusson, membre de l’AITEC et des Ateliers Travail et Démocratie.

Mathieu CISERANE, représentant du personnel SUD de l’entrepôt de Brétigny d’AMAZON.

Modératrice : Barbara GOMES, maîtresse de conférences en droit social et du numérique (Avignon), administratrice de la Fondation Gabriel-Péri

LES VIDEOS DE LA SOIRÉE

Hommage à Michel Mousel

Hommage à Michel MOUSEL

(1940/2020)

L’itinéraire syndical, politique et professionnel de Michel Mousel appartient à une génération engagée à gauche qui a eu vingt ans en pleine guerre d’Algérie et dont le conflit orienta, au moins en partie, le destin.

Animateur de la JEC, membre du PSU à sa fondation, Président de l’UNEF, haut-fonctionnaire de l’Etat et dirigeant du PSU, Président de l’ITS de 2013 à 2017, Michel a été un homme-clé de la conception et de la mise en oeuvre du « développement durable », qui l’amena à créer l’association 4D ; c’est au siège de celle-ci, à la Chapelle des Récollets, qu’un vibrant hommage lui a été rendu par sa famille et ses amis le lundi 27 septembre 2021.

Vous trouverez ci-après les vidéos de chacune des interventions qui ont évoqué les jalons de l’engagement d’une vie

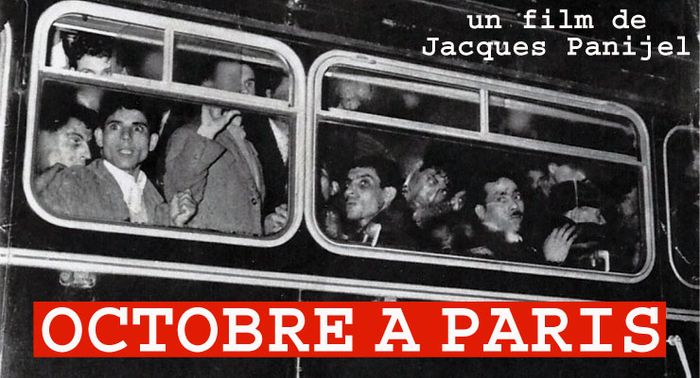

« OCTOBRE à Paris » Ciné-ITS – N°2

Vidéo-projection

le jeudi 14 octobre 2021 à 18 heures

40 rue de Malte 75011

Ce film a été réalisé, pendant le cours même des évènements qu’il relate, d’Octobre 1961 à Mars 1962, par une équipe de cinéastes français.

Avec le soutien du Comité Maurice Audin et Vérité-Liberté.

Le 5 octobre 1961 Maurice Papon, avec l’accord du gouvernement de l’époque, imposa un couvre feu discriminatoire, visant exclusivement tous les français musulmans d’Algérie. Ce couvre feu raciste entraîna, à l’appel de la Fédération de France du FLN, une réaction pacifique sous la forme d’une grande manifestation dans les rues de Paris. Au soir du mardi 17 octobre près de trente mille algériens, hommes, femmes et enfants manifestèrent donc pacifiquement sur les grandes artères de la capitale pour rappeler leur droit à l’égalité et à l’indépendance de leur pays. Il s’en suivit une répression féroce, dissimulée à l’opinion publique durant de nombreuses années. Onze mille arrestations, des dizaines d’assassinats, dont de nombreux manifestants jetés à la Seine après avoir été tabassés. Des centaines d’expulsions et des plaintes restées sans suite.

Inscription préalable à l’ITS 40 rue de Malte 75011 Paris

ou par courriel à institut.tribune.socialiste@gmail.com

Des droits des femmes au féminisme

RENCONTRE – DÉBAT

Samedi 2 octobre 2021 à partir de 14h

Des droits des femmes au féminisme

Les expériences de la Commission Femmes du PSU

Cette rencontre autour du livre de Jean-Claude Gillet écrit en collaboration avec Josette Boisgibault a donné lieu à des interventions de Monique Dental, Madeleine Estryn-Béhar et de plusieurs membres de la Commission Femmes du PSU.

Michelle Perrot a fait la conclusion de la soirée.

Vous trouverez ci-après les vidéos de chaque intervention en cliquant sur le carton.

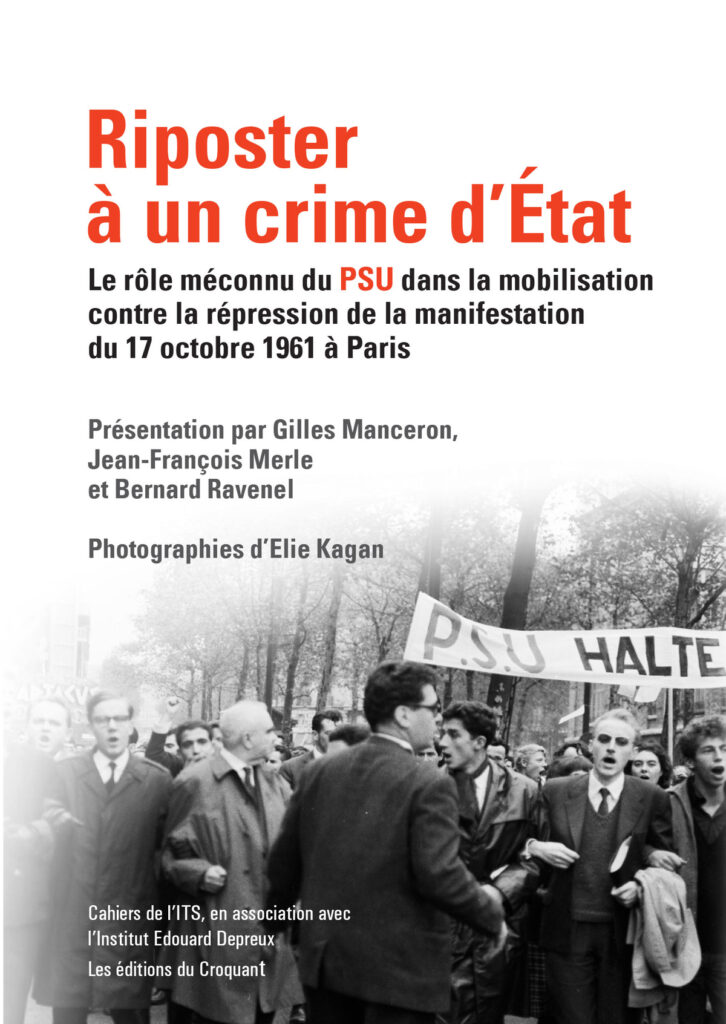

Riposter à un crime d’Etat : 17 octobre 1961

Dans le cadre des « Journées Portes Ouvertes de l’ITS »

du 30 septembre au 2 octobre au Maltais rouge

ont organisé une

Rencontre – Débat pour

Commémoration du soixantième anniversaire de la manifestation du 17 octobre 1961

Cette manifestation pacifique des algériens de Paris organisés par la Fédération de France du FLN a dégénéré en massacre sous les coups de la police parisienne dirigée par Maurice Papon.

Avant la projection du film « Le silence du fleuve » de Mehdi Lallaoui et Agnès Denis la soixantaine de personnes venue y assister ont participé à une rencontre débat avec Bernard Ravenel, Jean-François Merle, Gilles Manceron et Mehdi Lallaoui dont vous trouverez les vidéos ci-dessous.

Cliquer sur l’image

Nouvelle parution des Cahiers de l’ITS

Après l’indépendance algérienne, un très long travail de mémoire se fera progressivement jour pour briser l’omerta et établir la vérité sur la répression du 17 octobre 1961. Mais paradoxalement, l’historiographie contemporaine passera sous silence le rôle singulier du PSU pour riposter à ce crime d’État et le dénoncer.

C’est à réparer cet oubli que ce cahier, co-édité par l’Institut Tribune socialiste et l’Institut Édouard-Depreux, entend s’employer.

Qui sont les 6 Fondations ?

A l’occasion de la rentrée de septembre 2021 les 6 fondations qui organisent depuis plusieurs années des réunions-débat thématiques se sont réunies le 16 septembre au Maltais rouge pour une soirée conviviale à l’occasion de laquelle les participants ont présenté leurs organisations respectives pour que les spectateurs et auditeurs de leurs rencontres sachent qui parle et d’où chacun parle.

Ces présentations (voir les vidéos ci-après) et le débat qui s’ensuivit ont bien mis en évidence les différences entre les organisations mais aussi les raisons de leur coopération.

PRÉSENTATIONS en VIDÉO

Cliquez sur chacun des logos

DÉFENSE RÉPUBLICAINE ET FRONT RÉPUBLICAIN, D’HIER À AUJOURD’HUI

L’Institut Edouard Depreux (IED)

a organisé une Conférence-débat

le Jeudi 16 septembre 2021 à 20 h

au Maltais rouge sur le thème

DÉFENSE RÉPUBLICAINE

ET FRONT RÉPUBLICAIN, D’HIER À AUJOURD’HUI

avec Gilles CANDAR, Historien,

Président de la Société d’études jaurésiennes

Les vidéos de la soirée

Jean-François MERLE

Présentation

Gilles CANDAR

Intervention

DÉBAT

Le congrès de Lille juin 1971

INTRODUCTION AUX VIDÉOS SUR LE CONGRÈS DE LILLE DE 1971

Dans le cadre de son travail d’archives et d’histoire sur le PSU, l’Institut Tribune Socialiste ITS a entamé depuis trois ans, avec la collaboration de l’Institut Edouard Depreux pour la période des débuts du PSU, un travail de longue haleine mêlant archives écrites, témoignages d’acteurs et regards d’historiens sur les grands moments de la vie du PSU, en se saisissant le cas échéant de dates-anniversaires significatives ; ce fut le cas depuis 2018 pour les deux colloques sur “Le PSU avant le PSU” en 2018 et 2019, le 60ème anniversaire de sa création en 2020, ou plus récemment son premier congrès à Clichy en mars 1961. (Voir la vidéo)

La vidéo qui vous est présentée ici concerne le moment important qu’a représenté le 7ème congrès du PSU, tenu à Lille fin juin 1971, il y a cinquante ans : il s’agit en quelque sorte d’un « Appel à témoins » qui pourra être utile à un travail de plus long terme, s’il provoque des réactions d’autres témoins que nous n’avons pu joindre pour la séance de travail du 26 juin ici filmée et qu’il intéresse des historiens.

La visio-conférence qui vous est présentée ici rassemble une vingtaine de participants, acteurs directs ou non du Congrès lui-même, une quinzaine d’autres camarades sollicités n’ayant pu y participer.

Il ne s’agissait pas de “rejouer le match”, mais d’essayer d’évoquer les thèmes de réflexion et les points de conflits qui peuvent encore faire sens aujourd’hui, comme éventuellement ceux qui n’ont pas survécu à l’usure du temps, ne serait-ce que parce qu’ils marquaient – éventuellement – la fin d’une époque et non les prémices de temps à venir. C’est ce que suggérait le court texte préparatoire de Gus Massiah, envoyé à tous les participants, que vous trouverez ici

N’hésitez pas à réagir en écrivant à Contact ITS….

MÉMOIRES VIVES du PSU : Emmanuel Terray

Dans le cadre de la collection

« Mémoires vives du PSU« ,

Gus Massiah a rencontré Emmanuel Terray

le 25 juin 2021.

Cet entretien est organisé autour de 10 thèmes :

- Des étudiants socialistes SFIO contestataires aux premières années du PSU

- Intermèdes africains 1964/1968

- La Chine, le PSU, la GR

- La GOP

- Défense prudhommale ; université de Vincennes

- Le soutien aux dissidents de l’est

- Aux côtés des sans papiers ; la LDH

- Laïcité ; colonisation/décolonisation ; défense des minorités /défense des classes populaires

- La pensée de droite : de la France à la Chine

- Les alliances politiques croyants /incroyants : des années 50 à aujourd’hui

Réouverture prudente …

Le Maltais rouge

réouvrira ses portes

le 3 septembre

avec de nouveaux horaires

* * *

Pour tous renseignements

lemaltaisrouge@gmail.com

ou

tel: 06 36 11 84 35

Dans le cadre des contraintes sanitaires

le Centre Jacques Sauvageot

n’est ouvert que sur demande

Demande préalable de RdV

à présenter la semaine précédente par courriel à :

archives@institut-tribune-socialiste.fr

Rappel des précautions sanitaires,

- Eau, savon et gel hydro-alcoolique sont disponibles sur place ;

- Les visiteurs devront désinfecter leur poste de travail après utilisation

- Ils devront respecter les gestes-barrières et porter un masque

- Pour la consultation de documents, prière si possible de se munir de gants

- Prière également d’apporter votre propre stylo ou crayon papier par mesure d’hygiène

Pour toutes informations, consulter les sites

du Maltais rouge et/ou de l’ITS

ou téléphoner au 06 36 11 84 35

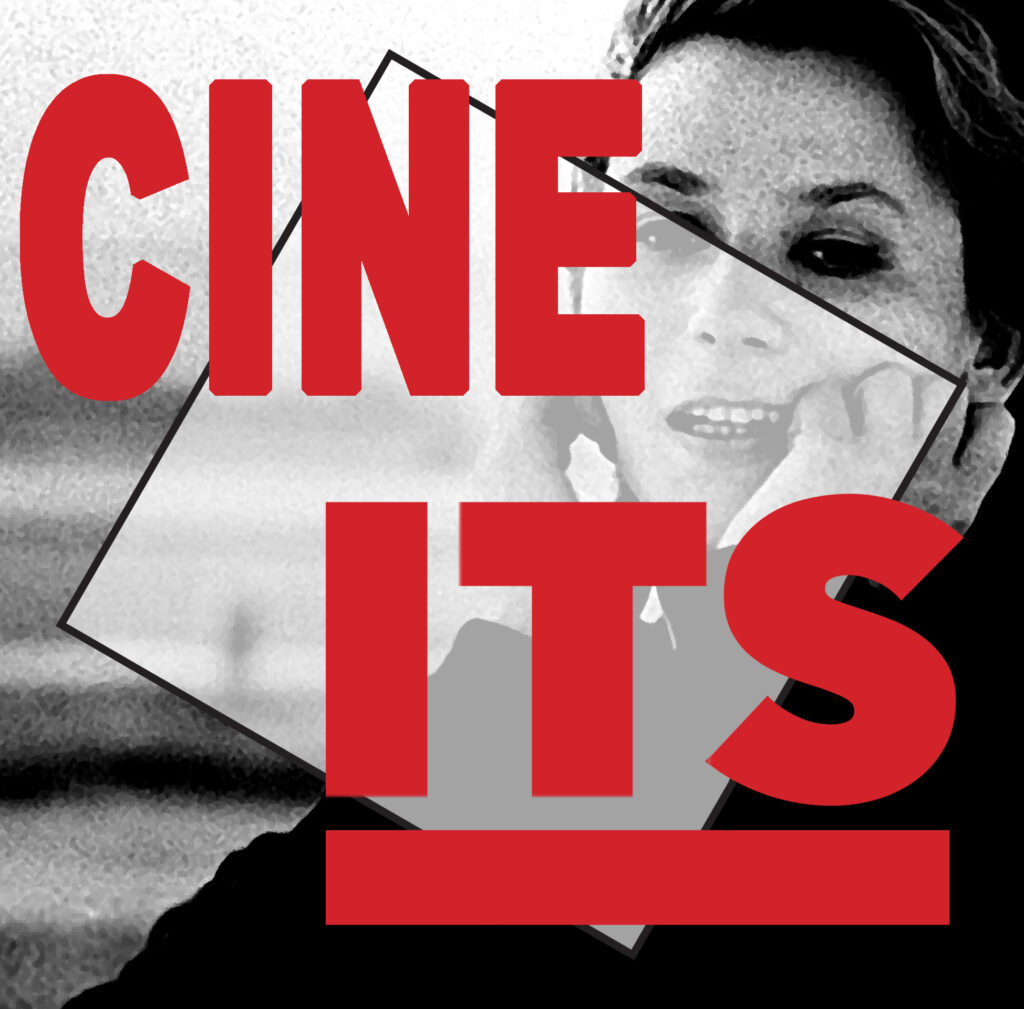

Mémoires vives du PSU : Michelle Perrot

L’Institut Tribune Socialiste /ITS a commencé à réaliser une série d’entretiens filmés destinés à constituer une collection d’archives audio-visuelles sur des personnalités ayant été membres du parti socialiste unifié à une période ou une autre de sa (courte) existence (1960/1989).

La première personnalité que nous avons sollicitée dans le cadre de cette série, dénommée « Mémoires vives du PSU », a été Michelle PERROT, dont vous trouverez ici un enregistrement d’une durée totale de 82′, découpé en 5 séquences consacrées à autant de thèmes différents :

I- Michelle PERROT : Mon engagement avant le PSU : 29’30 »

II – Michelle PERROT : mon engagement avec le PSU : 22’32 »

III – Michelle PERROT : Mon engagement du PSU au féminisme : 14’57 »

IV – Michelle PERROT : Michel Foucault : 12’44 »

V – Michelle PERROT : Violence/Non violence : 8’23 »

On ne présente plus Michèle PERROT, historienne et figure marquante de l’histoire du féminisme français, dont l’appartenance au PSU durant les années soixante est par ailleurs assez méconnue ; c’est justement sous l’angle de son militantisme politique des années cinquante et soixante, préalable à son engagement dans la cause féministe, que cet entretien a été conduit, et permet ainsi d’appréhender une « part de vie » de l’historienne du mouvement ouvrier qu’elle était déjà à cette époque.

La collection des « Mémoires vives du PSU » a ainsi l’ambition de contribuer à assurer la transmission au fil des générations de la vie, des idées et des pratiques des anciens acteurs du PSU au travers de leurs témoignages, avec la conviction que l’histoire permet aussi de réfléchir aux questions du présent.Michelle PERROT

| Pour lire les vidéos, cliquer sur l’image ci-dessous |

|

Crise sanitaire et inégalité de genre

Cycle de séminaires des six fondations

Crise sanitaire

et inégalité de genre

La réunion-débat en webinaire a eu lieu

le Mercredi 26 mai 2021 à 18h

A l’évidence, la crise sanitaire a encore aggravé les inégalités entre les femmes et les hommes. Précarités sociales et économiques accrues, «charge mentale» plus pesante que jamais, violences intrafamiliales de plus en plus fréquentes, tout cela fait partie de la dégradation de la situation engendrée par la pandémie et ses conséquences sur la vie quotidienne.

Les femmes sont majoritaires dans les secteurs de «première ou deuxième ligne», les plus exposées au danger sanitaire. Elles le sont également dans nombre de secteurs particulièrement sinistrés par la crise (tourisme, hôtellerie, restauration, commerces etc.). La précarité, dont elles sont encore les principales victimes, a explosé dans cette période.

Beaucoup plus que les hommes, elles vivent le télétravail en supportant le poids des tâches domestiques et parentales.

Redonner toute sa place au combat pour l’égalité est une priorité majeure.

Tel est l’objet du débat organisé en webinaire par nos six fondations.

Modérateur : Alain OBADIA de la Fondation Gabriel Peri

Rachel SILVERA, économiste, est maître de conférences à l’université Paris-Ouest Nanterre La Défense, chercheur associée au CES (Centre d’économie de la Sorbonne) et membre du réseau de recherche « Marché du travail et genre » (Mage). Elle a codirigé « Comparer les emplois entre les femmes et les hommes. De nouvelles pistes vers l’égalité salariale » (La Documentation française, Paris, 2010).

Myriam CHATOT , sociologue, docteure de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et actuellement post-doctorante à l’Institut de Recherches Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO) – Université Paris-Dauphine dans le cadre d’un projet de recherche européen sur les effets de la pandémie du Covid-19 sur les familles en France, en Suisse et en Suède, co-autrice de Familles en confinement, à paraître en juillet 2021 aux éditions du Croquant.

DÉBAT

Les violences policières

Cycle de séminaires organisés par six Fondations

Les violences policières

La réunion-débat en webinaire a eu lieu

le mercredi 14 avril à 18h

Ces dernières années, la fréquence et la gravité des violences policières sont en augmentation. Touchant depuis longtemps les populations pauvres et racialisées des quartiers populaires, cette violence d’État est de plus en plus utilisée dans les mobilisations sociales (loi travail, gilets jaunes, marches pour le climat, loi sécurité globale, etc.) au point de mettre à mal le droit fondamental de manifester. Quelles sont les évolutions de l’arsenal répressif, des doctrines du maintien de l’ordre et de l’encadrement de l’usage de la force ces dernières décennies ? Quels sont les héritages historiques de ces politiques et pratiques répressives ? Quels liens entre l’explosion de ces violences et l’orientation générale des politiques sociales et économiques mises en œuvre ? Quels traitements et réparations des victimes de violences policières ? Comment résister à ces violences et les combattre ? Quelles transformations structurelles sont envisageables ?

Analyses croisées pour comprendre les racines du phénomène, les logiques de ces violences, les évolutions juridiques en cours et avancer des propositions politiques pour transformer en profondeur l’institution policière.

Les vidéos de la séance

Présentation

Louise GAXIE

Amal BENTOUNSI

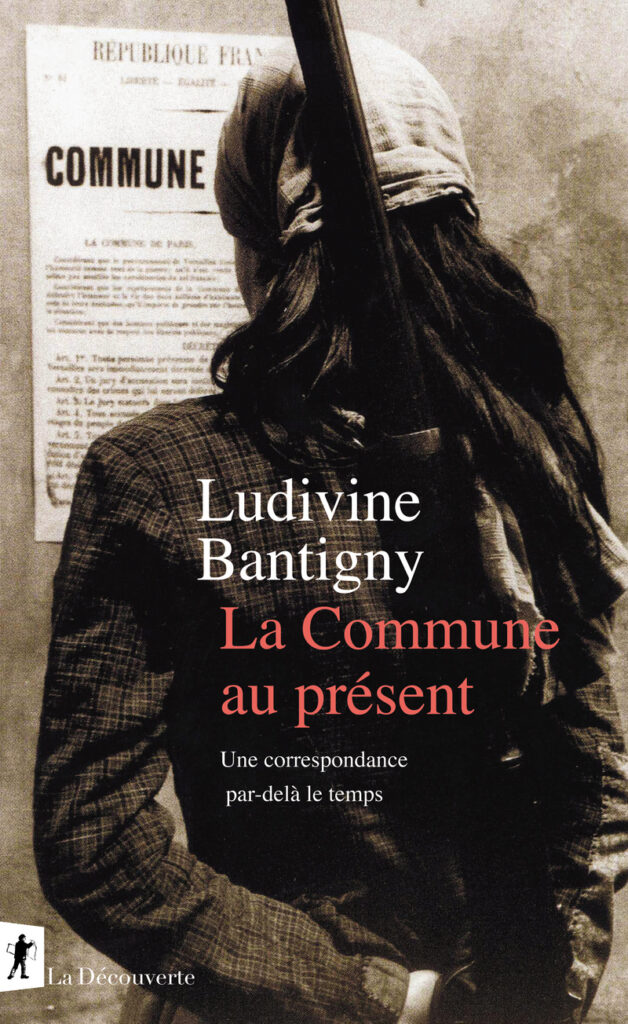

Ludivine BANTIGNY

Fabien JOBARD

Arié ALIMI

Le DÉBAT

* * * * *

Retrouvez ci-dessous l’actualité éditoriale des intervenants de cette soirée.

Arié Alimi,

avocat de victimes de violences policières, membre de la Ligue des droits de l’Homme, auteur de Le coup d’état d’urgence – Surveillance, répression et libertés (Seuil, 2021)

Ludivine Bantigny,

maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen, spécialiste des mouvements sociaux et des engagements politiques, co-initiatrice d’un appel à la création d’une assemblée de riposte contre les violences d’État

Ludivine Bantigny, dans son intervention, cite le film « A nos corps défendants » que vous pouvez trouver sur You Tube

Amal Bentousi,

fondatrice du collectif des familles des victimes tuées par la police, co-autrice avec Antonin Bernanos, Julien Coupat, David Dufresne et Frédéric Lordon de Police (éd. La Fabrique, 2020)

Fabien Jobard,

directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), co-auteur avec Olivier Fillieule de Politiques du désordre. La police des manifestations en France (Seuil, 2020).

60ème anniversaire congrès de Clichy

PRÉSENTENT

60ème anniversaire

du Congrès PSU de CLICHY

Visio-conférence en Webinaire du Jeudi 25 mars 2021 à 18h

Réunion animée par Gilles MORIN, historien, chercheur associé au CHS-MC de Paris-I

Avec

Sylvie GUILLAUME, professeure honoraire des universités : « La guerre d’Algérie et la nature du régime gaulliste au cœur des débats du PSU, an 1 »

Jean-Louis RIZZO, agrégé d’histoire : «Le courant mendésiste au 1er Congrès du PSU»

Bernard RAVENEL, agrégé d’histoire, auteur de « Quand la gauche se réinventait. Le PSU, histoire d’un parti visionnaire,1960-1989 » : « Le Front socialiste, un concept polysémique »

| Interventions suivies d’une table-ronde |

| avec la participation |

d’Octave PERNOT, auteur de « Derrière l’affiche : être militant du PSU » (prix 2020 de la Fondation Jean Jaurès)

et de trois congressistes de Clichy :

Georges GONTCHAROFF, fédération de Seine-banlieue

Jean-Louis PENINOU, représentant de Lyon au Comité national de coordination étudiant en 1961, membre du secrétariat national étudiant du PSU en 1962,

Yves TAVERNIER, secrétaire national étudiant en 1961/1962 et élu au CPN (1961/63) ; ancien maire de Dourdan et député de l’Essonne,

Conclusion par

Georges GONTCHAROFF, membre du Bureau National du PSU (1966-71) :

« le congrès de Clichy, soixante ans après ».

TOUR de TABLE

Vous trouverez ci-dessous le texte de Jean-Marie Domenach

que cite Georges Gontcharoff à la fin de sa conclusion

Cliquez ici

Vous trouverez ci-dessous le scan complet

du supplément de Tribune Socialiste N°47 en date d’avril 1961

Des droits des femmes au féminisme

NOUVEAUTÉ

DANS LA COLLECTION DE L’ITS

Dossiers et Documents

du livre de

Jean-Claude Gillet

avec la collaboration de

Josette Boisgibault

« Des droits des femmes

au féminisme »

La participation du Parti Socialiste Unifié

à la lutte des femmes

pour leur émancipation (1960-1990)

Monique Gresset

interroge des protagonistes

des luttes féministes au sein du PSU

sur leur engagement

Prix public : 20 euros

Pour commander le livre en souscription,

s’adresser à :

Éditions du CROQUANT : www.editions-croquant.org

prix de souscription : 15 euros + frais de port

ARCHIVES EN RELATION

Pour accéder à la contribution d’André Abbe à propos de cet ouvrage, cliquez ICI.

Où en sont l’altermondialisme et le FSM ?

Cycle de séminaires organisés par six Fondations

Où en sont l’altermondialisme et le FSM ?

Le Forum Social Mondial virtuel qui vient de se tenir fin janvier 2021 a été un beau succès. Il a démontré la vitalité du mouvement altermondialiste. Par la participation (9500 inscrits de 144 pays dont 1300 associations) et par la qualité des débats à travers 800 activités (dont près de 150 sur des initiatives et des mobilisations).

De nombreux réseaux internationaux ont mis en avant la présence nécessaire d’une dimension internationale. C’est une réponse à la situation créée par la crise de la pandémie et du climat. A cette question éminemment mondiale les réponses ont été nationales et étatiques.

Les mouvements sociaux et citoyens ont réaffirmé leur refus d’une mondialisation néolibérale et capitaliste et ont mis en avant la nécessité d’une mondialité solidaire, celle d’un autre monde possible et nécessaire. La question posée est celle d’un nouvel internationalisme et d’un altermondialisme de notre époque.

La réunion-débat en webinaire

a eu lieu le Mercredi 17 février

avec

Boaventura de Sousa Santos professeur à l’Université de Coïmbra (Portugal), participant aux FSM de Porto-Alegre, membre du Conseil international du FSM

Carminda Mac Lorin coordinatrice du FSM de Montréal en 2016, membre du Conseil international du FSM,

et Chico Whitacker Architecte de formation, un des organisateurs du premier Forum social mondial à Porto Alegre en 2001 et toujours membre de son Conseil international.

Webinaire co-animé

par Gus Massiah Fondation PAM – Fondation Pour un Autre Monde

et Christophe Aguiton Membre d’ATTAC et l’un des fondateurs des Forums Sociaux Mondiaux

Introduction par Gus Massiah

et Christophe Aguiton

Texte de son intervention

Les débats sur l’effondrement et les discontinuités dans l’avenir des sociétés

Cycle de séminaires organisés par six Fondations

Les débats sur l’effondrement et les discontinuités

dans l’avenir des sociétés

La réunion-débat en webinaire a eu lieu le mercredi 20 janvier 2021

Les débats sur les catastrophes et l’effondrement font partie des questionnements écologiques. Ils interrogent les discontinuités dans les avenirs possibles. La prise de conscience de l’urgence écologique, l’urgence climatique et la biodiversité, introduit une discontinuité dans la pensée de l’avenir. La covid 19 rappelle les bouleversements qui peuvent résulter du rôle de la pandémie et du climat dans l’Histoire. Il s’agit d’une question actuelle. Elle remet en cause les certitudes et quelques-uns des présupposés de la science contemporaine. Le temps fini et l’existence de délais remettent en cause l’espoir de la transformation des sociétés, du développement, de la croissance productiviste, du progrès sans fin. La domination de la nature par l’espèce humaine a démontré ses limites et ses dangers. L’effondrement n’est pas la nouvelle version des peurs millénaristes annonçant la fin du monde. Il s’agit de l’avenir d’une civilisation comme, par exemple, dans le cas de l’empire romain, de l’île de Pâques, de l’empire Maya. Il s’agit de la résilience d’une société, de sa capacité à absorber les chocs et à se remettre de ses traumatismes. L’interrogation porte, en période d’incertitudes, sur la faiblesse des systèmes de résilience des sociétés contemporaines.

Les vidéos de la réunion

Espaces Marx

Editions Le Croquant

co-fondatrice (avec Yves Cochet) et directrice de l’Institut Momentum qui est à l’origine de la collapsologie en France

économiste, membre du Conseil scientifique d’ATTAC

Psychanalyste,

professeur honoraire de psychopathologie à Aix-Marseille-Université et Président de l’Association Appel des Appels

Débat final

Bibliographie (minimaliste) proposée par Roland Gori

Abelhauser A., Gori R., Sauret M.J., La folie évaluation Les nouvelles fabriques de la servitude, Paris : Mille et une nuits-Fayard. 2011.

Günther Anders, 1979, L’obsolescence de l’homme, Paris, Fario, 2011.

Hannah Arendt, 1966, Les origines du totalitarisme. Le système totalitaire, Paris, Seuil, 1972.

Hannah Arendt, 1958, Condition de l’homme moderne. Paris : Calmann-Lévy, 1994

Walter Benjamin, Oeuvres complètes

Marc Bloch, 1940, L’étrange défaite, Paris, Folio Gallimard, 1990

Michel Foucault, 1979, Naissance de la biopolitique, Paris, Hautes Etudes/Gallimard/Seuil, 2004

Gori Roland., Et si l’effondrement avait déjà eu lieu L’étrange défaite de nos croyances, Paris : LLL, 2020.

Roland Gori, L’individu Ingouvernable, Paris, LLL, 2015.

Paul Valéry, 1919, La crise de l’esprit, Paris, BoD, 2018

Simone Weil, 1934, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, Paris, Gallimard, « Folio », 2009

Le choix de la non-violence

Ce livre est le résultat d’une recherche personnelle. Elle prolonge une interrogation relativement récente dans le mouvement ouvrier, même si la grève a souvent été accompagnée d’expériences significatives de désobéissance civile de masse.

J’ai été amené à cette réflexion à partir de mon expérience directe d’un mouvement social, l’Intifada palestinienne de la fin des années 1980. Il s’agissait d’une impressionnante insurrection civile de la société palestinienne, avec une nouvelle poussée au début du XX° siècle puis les récents « printemps arabes », Intifada démocratique généralisée à l’ensemble du monde arabe et au-delà.

J’en suis venu à considérer la lutte non-violente comme le moteur de l’histoire et comme une nécessité politique. Ma recherche m’a conduit à faire un retour sur le passé et sur le rapport entre violence et politique au XX° siècle. Ce qui m’a amené à poser la question du moment historique que nous vivons, celle du rapport entre non-violence et transformation révolutionnaire, c’est-à-dire dépassement du mode de production capitaliste. En somme, celle d’une révolution non-violente. Un oxymore ? Une contradiction dans les termes ? Une stupidité théorique et non seulement pratique ? Ce sont les interrogations auxquelles ce livre essaie d’apporter des éléments de réponse ou, à tout le moins, de réflexion.

Pour commander ce livre, rapprochez-vous de votre libraire de proximité.

Disponible aussi aux Éditions du Croquant

ou à L’espace accueil du Maltais rouge

40 rue de Malte 75011

Le congrès de Tours 1920

Il y a 100 ans naissait le Parti Communiste français au Congrès de Tours.

Cinquante ans plus tard Victor Fay écrivait, pour le Monde Diplomatique, un article intitulé

« Le parti communiste français s’est assuré une situation solide dans la vie publique.«

Pour le centenaire Le Monde Diplomatique re-publie ce texte

https://www.monde-diplomatique.fr/1970/12/FAY/29971

Faut-il un revenu universel ?

Vidéo de la réunion-débat

du Mercredi 18 novembre en Webinaire

La question du revenu universel revient régulièrement dans le débat public. Pour ses partisans, avec les nouvelles technologies, le travail serait en voie de disparition et l’objectif du plein emploi deviendrait irréaliste. La protection sociale actuelle serait incapable d’endiguer la montée de la pauvreté et de la précarité dans et hors travail. Le revenu universel, donnant un revenu garanti à chacun.e, permettrait de retrouver une autonomie individuelle et ainsi d’améliorer considérablement les rapports de forces des salarié.es dans les entreprises.Pour ses opposants, il s’agit d’une fausse bonne idée. Outre que le fait de donner de l’argent public à des personnes qui n’en ont pas besoin interroge, l’idée de la fin du travail ne reposerait sur aucune étude empirique et ferait l’impasse sur le fait que ce dernier reste encore un facteur d’intégration sociale et de reconnaissance individuelle. L’objectif du plein emploi resterait d’actualité à condition de s’attaquer à la logique néolibérale. De plus, les partisans du revenu universel feraient l’impasse sur les besoins de financement colossaux que cela entraînerait pour pouvoir distribuer une somme permettant de vivre à peu près décemment.Est-il possible de dépasser cette opposition pour arriver à des propositions communes qui permettent de lutter contre la pauvreté et la précarité ?

Avec

– Anne EYDOUX, membre des « Economistes atterrés»; maîtresse de conférences au Cnam, elle est chercheuse au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) et au Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (Lise).

– Nicole TEKE, doctorante en sociologie du travail au sein du laboratoire « Inst itutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société, (IDHE.S-UMR 8533) » de l’université Paris Nanterre; co-autrice de l’ouvrage « Pour un revenu de base universel. Vers une société de choix » (éditions du Détour /Mouvement français pour un revenu de base, 2017) et co-fondatrice du « Collectif pour un droit au revenu ».

Disparition de Jean-Claude GILLET

Notre ami, notre camarade Jean-Claude Gillet n’est plus ; il est décédé à l’hôpital de Bayonne le 20 novembre à l’âge de 79 ans.

Adhérent à 17 ans au Parti socialiste autonome (PSA) il fut membre du PSU à sa fondation ; militant étudiant, il fit partie du Bureau national de l’UNEF en 1963/64, puis devint secrétaire national des étudiants du PSU en 1965/66.

Militant du PSU pendant 20 ans, il y exerça de nombreuses responsabilités, en section comme au niveau fédéral, dans les trois départements dans lesquels il résida successivement : Paris de 1966 à 1969 ; Pyrénées-orientales – rebaptisée fédération catalane – de 1969 à 1975 ; et Charente-maritime de 1975 à 1979). Elu à la Direction politique nationale en 1974, il démissionna du PSU en décembre 1979.

Il milita ensuite à Bordeaux où il entama en 1990 une carrière universitaire dans les sciences de l’éducation et devint professeur des universités en 2000 ; auteur de nombreux ouvrages sur l’animation et les animateurs, il créa en 2003 le réseau international de l’animation (RIA).

Retraité en 2003, il co-coordonna à partir de 2007 la réalisation d’un ouvrage collectif sur les étudiants du PSU, puis s’attacha à partir de 2010 à travailler sur l’histoire et la mémoire du PSU, écrivant de nombreux ouvrages dont plusieurs consacrés à l’action nationale du PSU, notamment en mai 68 et dans les années 70, mais aussi aux combats nationalitaires de trois fédérations départementales du PSU (Corse, Catalane et pays Basque).

Co-fondateur de l’Institut Tribune Socialiste (ITS) en 2013, dont il a animé les débats au cours de la décennie, Jean-Claude alliait à la qualité de son travail de chercheur ses capacités reconnues de propagandiste actif et d’organisateur hors-pair. La passion militante qui l’animait n’avait de pair que son ouverture aux autres et son souci de solidarité humaine ; le souvenir nous en restera et ses nombreux livres en seront comme la trace permanente.

Jean-Claude, tes camarades ne t’oublieront pas !

Sa biographie dans le dictionnaire Le Maitron

Jean-Claude venait souvent au Centre de Documention Jacques Sauvageot de la rue de Malte pour documenter ses livres.

Le 7 mars 2018

Jean-Claude Gillet

lance une réunion sur l’indépendantisme.

60ème anniversaire du PSU

60ème anniversaire du PSU |

|

Visioconférence organisée par |

La séance s’est déroulée en visio-conférence

le 6 novembre à 18h30

La vidéo de cette soirée est disponible ci-après

« Derrière l’affiche : être militant du PSU (1960-62) »

Une exploration des profils politiques, sociaux et culturels des adhérents et militants du PSU à la fondation du nouveau parti, sur les plans quantitatif et qualitatif.

Présentation par Octave Pernot, étudiant à l’ENS Paris-Saclay

« La dimension internationale du PSU en 1960 »

Salvador Allende, Mehdi Ben Barka, Pietro Nenni, Léopold Sedar Senghor, mais aussi des dirigeants du MAPAM israélien ou de la Ligue des communistes yougoslaves, étaient présents au congrès constitutif du PSU ou y ont envoyé des messages ; c’est dire l’impact international de la création d’une formation distincte du PCF et de la SFIO, au moment où le mouvement des non-alignés s’affirmait sur la scène internationale.

Présentation par Judith Bonnin, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne

Présentation et animation Jean-François Merle

La Commune de Paris : regards d’aujourd’hui

Cycle de séminaires organisés par six fondations

La Commune de Paris : regards d’aujourd’hui

La Commune de Paris a été plurielle. Républicains, jacobins, blanquistes, internationaux, émules de Proudhon ou de Bakounine ou proches de Marx ont agi et combattu ensemble, mais différents.

Les clivages qui les distinguent sont anciens et ils ont travaillé la mémoire de la Commune par la suite. D’une certaine façon, ils sont toujours là.

Comment les assumer, sans les nier, mais sans reproduire les clivages qui ont fragilisé le combat démocratique et ouvrier ?

Comment regarder aujourd’hui la Commune, dans son unité et sa diversité ? »

Avec :

– Roger MARTELLI, historien, co-président de l’association des Amies et Amis de la Commune de Paris – 1871, qui présentera le thème général de la soirée,

– et Mathilde LARRERE, enseignante-chercheure à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée, spécialiste des mouvements révolutionnaires au XIXe siècle, qui évoquera les graffitis politiques en hommage à la Commune.

Le débat est animé par Laurence DE COCK, professeure agrégée d’histoire-géographie en lycée à Paris, Docteure en Sciences de l’éducation.

La Commune vue par Tribune Socialiste en mai 1961 en pages 6 et 7

Le choix de la non-violence par Bernard Ravenel

Le choix de la non-violence |

Une étude de Bernard RAVENEL pour les cahiers de l’ITS

Ce livre est le résultat d’une recherche personnelle. Elle prolonge une interrogation relativement récente dans le mouvement ouvrier, même si la grève a souvent été accompagnée d’expériences significatives de désobéissance civile de masse. J’ai été amené à cette réflexion à partir de mon expérience directe d’un mouvement social, l’Intifada palestinienne de la fin des années 1980.

Il s’agissait d’une impressionnante insurrection civile de la société palestinienne, avec une nouvelle poussée au début du XX° siècle puis les récents « printemps arabes », Intifada démocratique généralisée à l’ensemble du monde arabe et au-delà. J’en suis venu à considérer la lutte non-violente comme le moteur de l’histoire et comme une nécessité politique. Ma recherche m’a conduit à faire un retour sur le passé et sur le rapport entre violence et politique au XX° siècle. Ce qui m’a amené à poser la question du moment historique que nous vivons, celle du rapport entre non-violence et transformation révolutionnaire, c’est-à-dire dépassement du mode de production capitaliste. En somme, celle d’une révolution non-violente. Un oxymore ? Une contradiction dans les termes ? Une stupidité théorique et non seulement pratique ? Ce sont les interrogations auxquelles ce livre essaie d’apporter des éléments de réponse ou, à tout le moins, de réflexion.

L’IED vous invite à la présentation de la biographie de Michel Rocard par Pierre-Emmanuel GUIGO

Mardi 22 septembre 2020

à 19 heures

au Maltais rouge, 40 rue de Malte Paris 11ème

Présentation de

la biographie de

Michel Rocard

et débat avec l’auteur

Pierre-Emmanuel GUIGO

Inscription préalable obligatoire

à l’IED 40 rue de Malte 75011 Paris

ou par courriel à

institut.tribune.socialiste@gmail.com

Rencontre amicale ESU

Rencontre amicale ESU

Vendredi 18 septembre 2020

à 11h au Maltais rouge

Masque obligatoire – Respect des règles de distanciation physiques

11h

Assemblée générale de l’association ESU-PSU-UNEF années 60

lire le « contact ESU N°159 » de juillet 2020

12h : débat

Il y a 50 ans : du Congrès d’Orléans (avril 1970) à la scission de l’UNEF (janvier 1971) : en trois actes les ESU et la fin de « l’UNEF unitaire ».

Le dossier préparatoire (Contact ESU n° 160) sera envoyé aux inscrits

13h

Pot de l’amitié des anciens ESU ; buffet conforme à la mode Covid de la rentrée 202015h

Débat avec Bernard Ravenel sur la non-violence ; présentation de son livre (Cahiers ITS à paraitre en septembre)

17h

Clôture de la journée

Inscription préalable obligatoire en raison de la Covid:

« contact@institut-tribune-socialiste.fr » en mentionnant : Réunion ESU

Précisez si vous participez ou non au pot de l’amitié

Ou par courrier à : Association ESU – 40 rue de Malte – 75011 Paris

Jean-Marie DEMALDENT n’est plus

Jean-Marie DEMALDENT |

Jean-Marie DEMALDENT est décédé le 26 août à Paris |

Né en 1943, Jean-Marie DEMALDENT appartient à une génération profondément marquée par la guerre d’Algérie même s’il était trop jeune pour être appelé au contingent lors de son épilogue. Mais c’est seulement en 1968, après un passage par le Parti communiste, qu’il rejoint le PSU dans la section du XVIème arrondissement de Paris et il n’est pas anodin de constater que son premier travail universitaire cité dans son CV est un mémoire de DES de science politique portant sur « Le PSU, courant autogestionnaire après 1968 ». En 1975, Jean-Marie participe activement à la création par le PSU du « Centre populaire de formation socialiste » : ce dernier, qui est « ouvert aux travailleurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux militants syndicalistes et politiques, se propose d’aborder à travers quatre cycles d’études (marxisme et philosophie, analyse marxiste de l’économie, histoire du mouvement ouvrier, critique des pratiques sociales) les principaux thèmes de la réflexion marxiste autogestionnaire d’aujourd’hui. Enrichir la formation politique et théorique, étendre les connaissances, pour permettre une meilleure intervention consciente dans la lutte des classes, telle est la fonction que le Centre populaire de formation socialiste voudrait jouer. » Cette annonce résume bien les motivations politiques qui ont été depuis lors celles de Jean-Marie, même si le CPFS lui-même n’a vécu que quelques années. |

Assistant en Sciences juridiques en 1969 à l’Université Paris Nanterre (future Paris X), il est titularisé en 1979 maître assistant en science politique à cette même université. Il y intègre en 1985 le corps des Maîtres de Conférence, puis y est titularisé professeur de science politique en 1994 et promu à la Classe Exceptionnelle du corps des professeurs en 2005. En 2011, à sa retraite, il est nommé à l’éméritat, renouvelé en 2015 pour 5 ans. Dans la longue liste de ses travaux universitaires, figurent bien sûr ses travaux sur le marxisme et le socialisme qui l’amènent notamment au cours des deux décennies suivantes à collaborer à des revues (Critique Socialiste, revue du PSU ; Politique Aujourd’hui ; Devenir). A partir de la fin des années 80, et tout en poursuivant ces centres d’intérêt il devient un spécialiste reconnu des pays issus de l’ex-Empire ottoman. |

Il fut élu à la « Direction politique nationale » (DPN) du PSU lors de trois Congrès successifs : à Amiens pour la première fois en décembre 1974, puis à Strasbourg en janvier 1977 et à Saint Etienne en janvier 1979. Compagnon d’idées et de combat de Victor FAY, il l’appuya lorsque celui-ci fit, à l’occasion du vingtième anniversaire du PSU, en 1980, le bilan critique de cette expérience, et en général de celle d’un tiers parti. Il rejoignit avec lui le comité national de soutien de la candidature de Mitterrand, et adhéra ensuite au Parti socialiste avec un groupe de membres du PSU. Tout en militant activement ensuite au PS, notamment dans sa section de Courbevoie, il continua son compagnonnage intellectuel avec Victor FAY dont il devint au fil des ans le meilleur disciple, entretenant avec lui une relation quasi-filiale qui l’amènera après la mort de Victor à co-diriger l’édition de certains de ses écrits et à les préfacer*. Il participa aussi à la création de l’Association des Amis de Victor Fay dont il était premier vice-président ; à ce titre il avait encore tenu conférence l’an dernier au Maltais rouge sur le thème « Victor Fay, la révolution d’octobre et le léninisme ». A partir de la commémoration du cinquantième anniversaire de la création du PSU, en avril 2010, Jean-Marie s’était impliqué dans l’évocation des combats d’idées menés par le PSU. Il était depuis 2013 Vice-président de l’Institut Tribune Socialiste (ITS), où ses interventions vives et caustiques, pétries de références théoriques et pratiques, étaient appréciées de toutes et tous ; c’est ce souvenir vivant et chaleureux de Jean-Marie que nous garderons dans nos mémoires. * Préface de « Contribution à l’histoire de l’URSS », Paris, éd. La Brèche, 1994 |

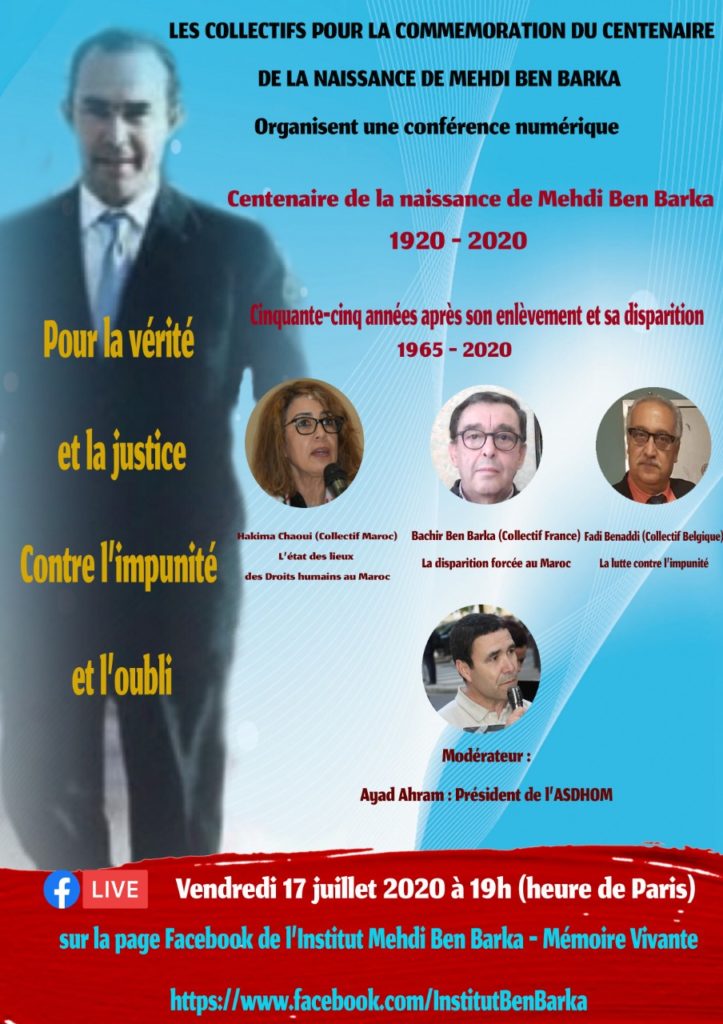

Centenaire de la naissance de Mehdi Ben Barka

Les collectifs pour la commémoration

du centenaire de la naissance de

Mehi Ben Barka

Organisent une conférence numérique

le vendredi 17 juillet 2020 à 19h