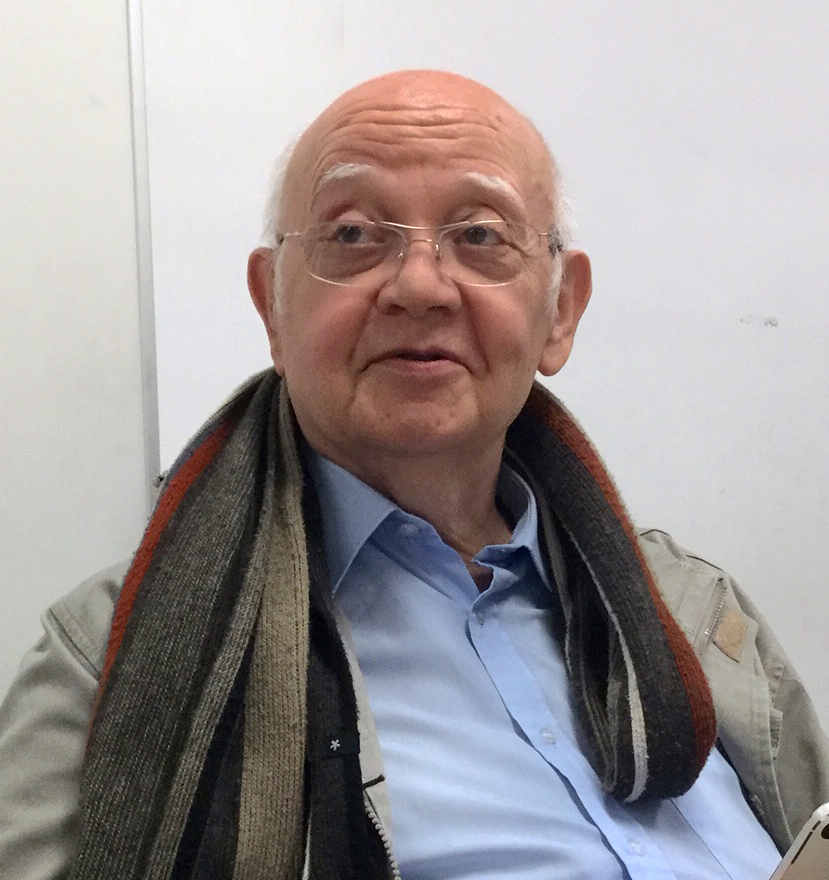

L’ITS en deuil : Michel MOUSEL n’est plus !

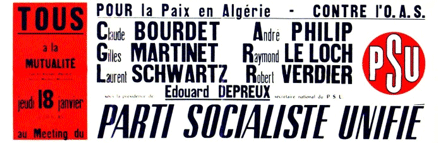

Notre ami, notre camarade, Michel MOUSEL, n’est plus ! Il a courageusement supporté la détérioration de sa santé au cours des dernières années, continuant à apporter au collectif militant sa détermination comme sa vivacité intellectuelle intacte. Depuis une décennie, il oeuvrait sans relâche à transmettre les idées et les valeurs du patrimoine intellectuel hérité du Parti Socialiste Unifié (PSU) dans les réflexions et les débats actuels, ainsi qu’il avait souhaité le faire dès 2010 : on réécoutera avec plaisir à ce sujet ce qu’il en disait dans un interview donné lors de la commémoration du 50ème anniversaire de la création du PSU (voir ci-dessous). Premier président de l’Institut Tribune Socialiste, de 2013 à 2016, il en était depuis le président d’honneur et il a continué de participer pleinement à ses activités jusqu’en fin d’année dernière, où la maladie l’en a décidément empêché. Michel incarnait pour nous le PSU depuis si longtemps que sa disparition marque la fin d’une époque ; il y avait adhéré à sa création, il y a soixante ans, alors qu’il n’avait lui-même que 20 ans et qu’il était déjà vice-président de l’UNEF à l’IEP de Paris, avant d’en être président, puis successivement vice-président universitaire au bureau national de l’UNEF en 1962/63, et enfin Président de l’UNEF en 1963-64. Parallèlement à une vie professionnelle active et marquée de responsabilités de plus en plus importantes, il fut ensuite de tous les combats du PSU et secrétaire national du congrès d’Amiens en décembre 1974, jusqu’à celui de Saint Etienne en janvier 1979. Mais ce n’est pas le lieu ici de détailler son parcours ; on se réfèrera pour cela à la notice biographique qui lui a été consacrée par le Dictionnaire MAITRON, que l’on trouvera ci-après. Mais surtout, nul ne peut oublier l’homme sincère et droit qu’il était, la grande exigence intellectuelle qu’il mettait au service des actions collectives, l’intensité de ses convictions au service des causes qu’il défendait, et la cohérence de celles-ci ! Personnalité inspirant confiance, il fut une figure de référence pour de nombreuses générations militantes du PSU ; aujourd’hui encore, il symbolisait et faisait vivre leur engagement. De tout cela, Michel tu nous as fait cadeau depuis 60 ans, de tout cela nous te sommes redevables ! Nous continuerons à suivre ton exemple ; au revoir, Michel ! Institut Tribune Socialiste

Né le 11 mars 1940 à Mantes (Seine-et-Oise) ; haut fonctionnaire, syndicaliste étudiant et président de l’UNEF (1963-1964), secrétaire national du PSU (1974-1979) ; président du Comité français pour le sommet mondial sur le développement durable (2002), a exercé d’importantes responsabilités nationales dans les domaines de l’environnement, la maîtrise de l’énergie et l’effet de serre ; fondateur de l’association 4D (Dossiers et Débats pour le Développement Durable) en 1993.

Le 10 avril 2010, lors du 50ème anniversaire de la création du PSU, Michel Mousel se présentait …

L’itinéraire syndical, politique et professionnel de Michel Mousel correspond à celui d’une génération de gauche qui a eu vingt ans en pleine guerre d’Algérie et dont le conflit orienta, au moins en partie, le destin.

Michel Mousel est né dans une famille aux origines modestes. Ses grands parents étaient de simples employés, tandis que ses parents, ascension sociale oblige, décrochaient l’agrégation de lettres et firent une carrière d’enseignant. Son père, Jean Mousel, adhéra au SGEN/CFTC en 1947. Il en fut le secrétaire pour le second degré en 1950 avant d’occuper, pour de longues années (1954-1973), les fonctions de secrétaire général adjoint de Paul Vignaux. Il participa aux côtés de ce dernier à l’animation du groupe « Reconstruction ». Son père et sa mère ont également travaillé sur les questions d’ « aggiornamento » de l’Église catholique. Michel Mousel a conscience aujourd’hui d’avoir appartenu « à une très petite minorité de (son) école primaire, celle à qui le lycée était ouvert, et de représenter, dans ce même lycée grand-bourgeois, une petite minorité d’enfants de la banlieue, celle qui galérait avec les transports en commun, les dispensaires, « la vie chère », les déserts culturels et sportifs ». Une maladie contractée pendant l’adolescence l’obligea à se tenir à distance d’une actualité foisonnante (Mendès, le Front républicain, le poujadisme, la Hongrie, l’Algérie…), mais paradoxalement l’amèna ensuite à sur-réagir. Il expliqua ainsi sa « radicalisation » par rapport à la moyenne des attitudes politiques de ses proches.