Documents divers – Syndicats

Cote : SEIB-RE-14

Boîte archives non inventoriée

Des idées pour un socialisme du XXIe siècle ?

Boîte archives non inventoriée

Boîte archives non inventoriée

La petite librairie du livre politique est organisée par l’Institut Tribune Socialiste. L’ITS invite des éditeurs engagés, véritables militants du livre, à participer à cet évènement. Des livres essentiels seront présentés. Des idées de cadeaux pour chacun.

Les éditeurs présents :

Editons du Croquant, Delga, Bruno Leprince, Libertalia, » Lire c’est partir « (Édition Jeunesse), les Petits Matins, Sindbad/Actes Sud, Spartacus, Syllepses, le Temps des Cerises, Les Trois Ourses ;

Les Cahiers de l’ITS/Revue Les Débats de l’ITS ;

et une sélection de livres récents sur le PSU

Le verre de l’amitié sera servi à partir de 18H

Le revenu universel fait débat aujourd’hui, à droite comme à gauche, comme hier, notamment en 1987, à gauche et plus particulièrement au sein du PSU. Compte tenu du développement des richesses… et des inégalités, des mutations économiques et sociales en cours, l’idée d’un revenu de base, d’un revenu universel permettant à chacun-e d’avoir tout au long de sa vie les moyens de vivre, quels que soient les aléas de son existence, est, semble-t-il de plus en plus largement partagée. Mais entre une vision émancipatrice et égalitaire et une réforme limitée des aides sociales, tout le monde ne parle pas de la même chose.

Une Rencontre-débat organisée par la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et l’Institut Tribune Socialiste dans le cadre de leur séminaire commun : « Qu’est-ce qui fait débat à gauche aujourd’hui? »

Baptiste MYLONDO, enseignant en économie et philosophie politique appartient au collectif Utopia ; il défend le revenu universel avec le collectif « Pour un Revenu Social » (POURS). Pour lui, le revenu universel est une proposition audacieuse, désirable, innovante, susceptible de changer la vie. Dans son intervention il présente les différents projets de revenu universels : ceux de droite, ceux de gauche, ceux qui ne sont ni de droite ni de gauche. A gauche, il observe deux types de démarches : l’une fondée sur le droit au revenu, l’autre fondée sur la reconnaissance du fait que tout le monde, quelles que soient ses activités, participent à l’enrichissement collectif. C’est cette deuxième démarche qu’il soutient, démarche articulée à l’extension du champ de la gratuité, à la remise en cause de la spéculation lucrative, au plafonnement des revenus ; ce n’est donc pas une proposition libérale mais un projet revendiquant un droit au travail libéré du devoir d’emploi.

Face à la déferlante actuelle des discours « anti-immigrés », il nous semble important de rappeler aujourd’hui la place réelle de l’immigration en France, l’apport de l’immigration pour notre vie sociale, économique, culturelle, les difficultés que rencontrent les « immigré-e-s » qui sont parfois « Français » depuis longtemps.

Avec François Héran (démographe, ancien directeur de l’Institut National d’Etudes démographiques) et Claudie Lesselier (enseignante et militante du RAFJIRE – Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées).

Rencontre-débat organisée par la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et l’Institut Tribune Socialiste dans le cadre de leur séminaire commun : « Qu’est-ce qui fait débat à gauche aujourd’hui ? »

Face au développement du « tout marché » et à ses conséquences économiques et sociales, faut-il, pour redonner aux Etats les marges de manœuvre qu’ils auraient perdues, envisager des protections contre les concurrences déloyales, le dumping fiscal ou social, ou considérer que l’ouverture des marchés est un instrument essentiel de développement à condition qu’il soit mieux géré et que les pays sachent adapter leur développement ?

Avec Catherine TRICOT (journaliste, Regards) et Boris BILIA (statisticien-économiste)

Soirée Trema à l’initiative des Amis de Tribune Socialiste.

Débat animé par Bernard Ravenel, historien, auteur de « Quand la gauche se réinventait. Le PSU, histoire d’un parti visionnaire (1960-1989)», avec Benjamin Coriat, économiste – Cécile Drilleau, inspectrice du travail – Dominique Noguères, avocate des droits de l’Homme

Les intervenants chercheront dans l’histoire, celle du mouvement ouvrier et celle du PSU, les fondements et les évolutions du social-libéralisme. Ils analyseront ses applications dans le domaine de l’économie et leurs conséquences sur les protections sociales des salariés et la précarisation de millions de personnes. Ils s’interrogeront sur les liens possibles entre social-libéralisme et les risques de dérives autoritaires dans les démocraties occidentales.

Le débat se poursuivra avec la salle à la suite des interventions.

18h : pot d’accueil au Maltais Rouge 40 Rue de Malte 75011 ; 19h : débat.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de notre réflexion sur les couches populaires aujourd’hui.

On en parle peu, ou mal. Notamment quand on aborde la question des « quartiers populaires », qualifiés parfois de « zones urbaines sensibles » ou de « quartiers prioritaires » ! On évoque alors des phénomènes de paupérisation, de discriminations, de ghettoïsation, de l’échec des politiques publiques, des problèmes des jeunes, d’emploi et de travail, des rapports complexes à la vie politique ou associative, des difficultés à mettre en œuvre une citoyenneté partagée…

Certains acteurs sont identifiés, mais on ne parle pratiquement jamais des actrices, des femmes de ces quartiers qui, par leur travail et leurs activités dans le domaine public comme dans le domaine privé, jouent pourtant un rôle fondamental, primordial, dans la vie de la cité, celle d’aujourd’hui et celle de demain..

Chahla Chafiq et Mimouna Hadjam nous aideront à mieux regarder ces réalités.

Chahla Chafiq est écrivaine et sociologue. Militante iranienne de gauche, elle a fuit le régime Khomeiny en 1983. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur les causes et les conséquences politiques et sociales de l’idéologisation de l’islam. Elle écrit également des nouvelles et des romans. Elle est membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Elle intervient notamment auprès de l’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté), association qui a pour but de promouvoir la citoyenneté, l’égalité, la liberté et la laïcité en prenant en compte la dimension interculturelle de la société. Elle contribue à la lutte contre les violences, le racisme et les discriminations. Elle a écrit, notamment : Femmes en migration : enjeux et défis d’une approche genrée, paru dans l’ouvrage Migrations et mutations de la société française. L’état des savoirs

Mimouna Hadjam est militante associative, politique et féministe. Elle est de la génération beur qui a grandi après la guerre d’Algérie. Elle dirige l’association Africa 93, créée en 1983, à la suite d’une lutte, par un groupe d’habitant-e- s de la Courneuve, pour le relogement de familles de Seine Saint Denis.

Africa a mis en place des actions de soutien scolaire, des cours d’alphabétisation, une permanence juridique ; elle anime, notamment, un café des parents qui reçoit un grand nombre de familles monoparentales, un café citoyen qui donne la parole à des victimes de violences, des personnes sans papiers, etc. Elle dénonce les politiques locales qui contribuent à l’inégalité entre filles et garçons, «les négriers des temps modernes» qui exploitent les femmes d’origine africaine en particulier.

Maison des Associations du 12ème, salle basse, rez-de-chaussée

181 Avenue Daumesnil 75 012 Paris

Métro Daumesnil

Entrée libre

Femmes dans les quartiers populaires s’inscrit dans le cycle des rencontres débats de l’Institut Tribune Socialiste : crise des liens sociaux. Chahla Chafiq est écrivaine et sociologue. Militante iranienne de gauche, elle a fuit le régime Khomeiny en 1983. Elle est membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, et intervient notamment auprès de l’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté). Pour elle, les quartiers populaires ne sont pas des quartiers isolés du reste de la société, mais, compte tenu de l’environnement, des difficultés sociales et économiques, les problématiques sociales s’y voient de manière grossissante. Ce sont des quartiers diversifiés, où les femmes cumulent dans leur vie les discriminations : comme toutes les femmes elles sont discriminées compte tenu de leur identité sexuelle ; elles sont, de plus discriminées en fonction de leur histoire personnelle, du quartier où elles résident ; elles sont victimes de violences, de ségrégations communautaires… Il y a croisement des inégalités de sexe et des inégalités de territoire.

La deuxième intervention de la rencontre débat intitulée Femmes dans les quartiers populaires est un témoignage de Mimouna Hadjam.

Mimouna Hadjam est militante associative, politique, féministe. Elle appartient à la génération beur qui a grandi après la Guerre d’Algérie. Elle dirige l’association Africa 93, qui a mis en place des actions de soutien scolaire, des cours d’alphabétisation, une permanence juridique…

Elle dénonce les politiques de la ville qui contribuent à spatialiser le social, en mettant l’accent sur certains quartiers dans lesquels l’architecture est dominée par un communautarisme fondé sur le patriarcat qui amplifie les discriminations sociales, ethniques, sexistes, l’exclusion des femmes de l’espace public. Malgré tout, malgré des moyens limités, des femmes continuent à se battre.

Africa a mis en place des actions de soutien scolaire, des cours d’alphabétisation, une permanence juridique ; elle anime, notamment, un café des parents qui reçoit un grand nombre de familles monoparentales, un café citoyen qui donne la parole à des victimes de violences, des personnes sans papiers, etc.

Elle dénonce les politiques locales qui contribuent à l’inégalité entre filles et garçons, «les négriers des temps modernes» qui exploitent les femmes d’origine africaine en particulier.

Christophe Deroubaix est journaliste à l’L’Humanité et a observé la situation aux Etats-Unis depuis une vingtaine d’années. Pour lui, la domination aux USA du cycle idéologique libéral et conservateur a pris fin : sous l’effet des changements démographiques (dans une génération les blancs seront une minorité), du renouvellement générationnel (les américains nés après 2000 constituent la génération la plus importante), et d’une polarisation politique (aussi bien à droite qu’à gauche). D’où les changements politiques que l’on peut observer (dont témoigne l’émergence du courant Sanders), ainsi que les changements sociétaux (avec, notamment, la bataille pour le SMIC à 15 dollars). « L’Amérique qui vient » (titre de son dernier ouvrage) est une Amérique où les idées progressistes et d’ouverture culturelle progressent dans les esprits.

Une rencontre débat organisée par la Fondation Copernic, La Fondation Gabriel Péri et l’Institut Tribune Socialiste (ITS)

Rencontre-débat organisée par la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et l’Institut Tribune Socialiste, dans le cadre du séminaire commun : « Qu’est-ce qui fait débat à gauche aujourd’hui? »

Qu’est-ce qui peut changer à gauche ? Quelles sont les expériences en cours : Angleterre, Espagne, Portugal, Grèce, USA…

Le libéralisme apparaît dominant, sans contestation réelle, et la situation politique semble bloquée, notamment en Europe, et en France tout particulièrement. Droite et gauche jouent sur les mêmes terrains, les différences n’apparaissant que dans la capacité et la volonté des uns et des autres à se rallier plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de bonne volonté, au système dominant et à l’abandon des principes démocratiques. Les « gauches de la gauche » ont elles-mêmes les plus grandes difficultés à faire apparaître des éléments de solutions à cette impasse.

Pourtant, et de façon parfois surprenante, voire imprévue, des événements se sont produits dans un certain nombre de pays (Angleterre, Espagne, Portugal, Grèce, USA…) qui semblent ouvrir des perspectives politiques nouvelles.

C’est sur ces expériences en cours que nous réfléchirons, non pour trouver des modèles, mais pour comprendre comment elles ont pu se produire et évoluer…

La rencontre sera animée par Danielle Follett, Maître de conférences en litterature américaine et histoire des idées, Département monde anglophone, Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), et originaire des USA.

Christophe Aguiton, chercheur en sciences sociales, militant altermondialiste, auteur de La Gauche du 21e siècle. Enquête sur une reformation invisible, aux éditions de La Découverte.

Christophe Deroubaix, spécialiste des États-Unis, journaliste à l’Humanité, auteur de L’Amérique qui vient, aux éditions de l’Atelier.

L’expression de la gauche ces dernières années et les questions politiques qui émergent sont marquées, tant en France que dans le monde, par deux tournants politiques et sociétaux importants. Ce sont en 1991, l’effondrement de l’Union Soviétique et l’essor d’une mondialisation libérale étendue à toute la planète, et en 2011 le développement de mouvements sociaux qui vont témoigner d’un refus global de la mondialisation.

De là trois problèmes émergent et posent la question de l’avenir des courants de gauche : comment éviter des politiques extractivistes (politique économique basée essentiellement sur les extractions des matières premières avec l’organisation d’une redistribution des surplus à l’ensemble de la population) mais qui, de fait, n’entraînent pas de changements structurels ? Quelles stratégies faut-il développer pour articuler anciens et nouveaux mouvements sociaux, qu’est-ce qui peut contribuer à construire une alternative politique : un populisme de gauche ? Et enfin comment la théorie des communs peut-elle inciter à une injonction à l’auto-organisation, à la prise en charge des questions politiques et de société par chacun ? Peut-elle être une alternative au tout état, à la propriété privée ? Peut-elle donner naissance au socialisme dans son sens le plus noble.

Christophe Aguiton est militant et chercheur en sciences sociales. Une rencontre débat organisée conjointement par la Fondation Copernic, la Fondation Péri et l’Institut Tribune Socialiste.

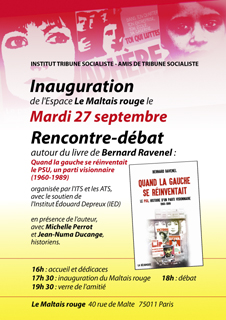

Inauguration de l’espace Le Maltais Rouge, 40 Rue de Malte. Rencontre autour du livre de Bernard Ravenel « Quand la gauche se réinventait : le PSU, un parti visionnaire (1960/1990) » organisée par l’ITS et les ATS avec le soutien de l’Institut Edouard Depreux (IED) en présence de l’auteur, avec Michelle PERROT et Jean-Numa DUCANGE, historiens.

Inauguration de l’espace Le Maltais Rouge, 40 Rue de Malte. Rencontre autour du livre de Bernard Ravenel « Quand la gauche se réinventait : le PSU, un parti visionnaire (1960/1990) » organisée par l’ITS et les ATS avec le soutien de l’Institut Edouard Depreux (IED) en présence de l’auteur, avec Michelle PERROT et Jean-Numa DUCANGE, historiens.

16h : accueil et dédicaces

17h30 : inauguration du Maltais Rouge

18h : Débat

19h30 : verre de l’amitié

Le Séminaire « Impératif Transition » (ITS) organise au Maltais Rouge (40 rue de Malte 11ème) deux forums de débats à l’occasion de la « journée de la transition citoyenne » du 24 septembre 2016 :

NOURRIR CORRECTEMENT ET DURABLEMENT L’HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE.

LA TRANSITION AGROALIMENTAIRE EST UN IMPÉRATIF

La nécessité d’une transition agro-alimentaire est de plus en plus perçue dans l’opinion publique : problèmes de santé, problèmes de confiance, problèmes de pollutions, liens avec le changement climatique. Elle est aussi impérative pour les agriculteurs victimes du système actuel, qui, de plus, détruit les sols et compromet l’alimentation des générations futures.

Le changement nécessaire des pratiques agricoles impacte de nombreux domaines : l’emploi, la propriété foncière, la rémunération des agriculteurs, l’outillage dans les exploitations agricoles, la production des semences, celle des engrais et pesticides, l’organisation de la distribution, les modes de consommation.

Il est également porteur de nombreux bienfaits sociétaux : les agriculteurs retrouvent du sens à leur travail, maîtrisent le savoir agronomique dans une relation ré-équilibrée avec les scientifiques. La recherche n’est plus seulement centrée sur la quantité produite mais aussi la qualité, l’entretien des sols, la biodiversité, la contribution aux puits de carbone, la créativité dans la nourriture. Les relations producteurs-consommateurs se resserrent grâce aux circuits courts.

Un changement aussi radical suppose une orientation simultanée et convergente de toutes les politiques publiques (nationales , régionales, européennes, mondiales). Ses rapports avec la lutte contre le changement climatique ne peuvent plus être ignorés. Si le sursaut de responsabilité dont a voulu témoigner la COP 21 ne doit pas rester sans lendemain, il est grand temps que la COP 22 à Marrakech intègre la transition agro-alimentaire dans les futurs engagements multilatéraux.

LA CONTRIBUTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AUX INITIATIVES DE TRANSITION

RÉALISATIONS ET MODE D’EMPLOI

L’économie sociale et solidaire regroupe des expériences citoyennes, qui se sont construites et se construisent avec des valeurs en réaction aux dérives d’une économie néolibérale dont chacun peut constater qu’elle mène à l’impasse. Ses principes d’action : non lucrativité, réinvestissement des bénéfices dans l’activité, participation de toutes les parties prenantes aux décisions (salariés-consommateurs-apporteurs de capital), ses valeurs – lien social, équité-transparence et démocratie – en font un acteur majeur de transition vers un développement durable inclusif, visant le bien être pour tous.

Il y a des signes que cette transition est en marche. Les emplois dans l’ESS ont cru de 24% depuis 2000 et représentent 10% de l’emploi en France. Mais elle parait encore cantonnée dans des secteurs particuliers, parfois qualifiée d’économie réparatrice, avec de petites unités dispersées, ne tenant pas toujours ses promesses du point de vue de la qualité de l’emploi et de l’organisation démocratique. L’ESS et ses principes peuvent-ils influencer l’économie dans son ensemble, contribuer à infuser un nouveau modèle de développement ?

Le Laboratoire de l’ESS s’est posé la question du changement d’échelle avec 3 chantiers particuliers : la création d’emplois de qualité, la coopération avec les circuits courts économiques et sociaux et les pôles territoriaux de coopération économiques (PTCE), l’accroissement de l’épargne solidaire.

Ses animateurs exposeront ces projets de l’ESS pour infléchir nos modes de production en les illustrant de réalisations concrètes. Quelles sont les opportunités, quelles offres aux porteurs d’initiatives, quels sont les obstacles à vaincre. Un temps de l’échange sera consacré à des questions-réponses pratiques concernant la mise en œuvre concrète de projets présentés par les participants (notamment dans la suite des engagements de la société civile à la COP 21).

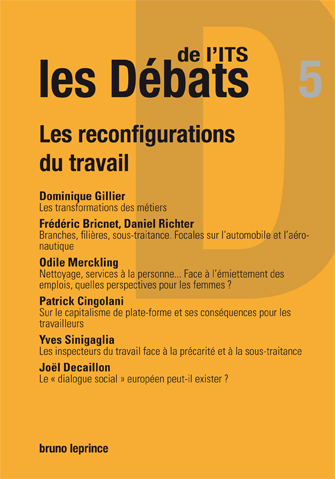

Avec ce numéro 5 des Débats de l’ITS, nous poursuivons notre réflexion sur l’éclatement du salariat et ses conséquences, tant pour le présent que pour l’avenir. Les évolutions du travail et des métiers sont des questions d’une brûlante actualité ! Dans le prolongement des Débats n° 2, sur la précarité, nous en proposons quelques approches, notamment autour de la sous-traitance..

Avec ce numéro 5 des Débats de l’ITS, nous poursuivons notre réflexion sur l’éclatement du salariat et ses conséquences, tant pour le présent que pour l’avenir. Les évolutions du travail et des métiers sont des questions d’une brûlante actualité ! Dans le prolongement des Débats n° 2, sur la précarité, nous en proposons quelques approches, notamment autour de la sous-traitance..

Comment les métiers évoluent-ils compte tenu de la contradiction entre la baisse des coûts recherchée dans tous les secteurs et l’évolution des qualifications induites par les nouvelles technologies ?

Comment fonctionnent la précarité et la sous-traitance dans l’automobile et l’aéronautique, dans les secteurs du nettoyage, de l’hôtellerie-restauration, du bâtiment, et même dans l’administration publique ?

L’« ubérisation », le capitalisme de plate-forme, est loin de répondre à l’idéal collaboratif qu’il revendique. Comment contrer ce processus en créant de nouvelles solidarités ?

Les déclarations sur le « renforcement du dialogue social » européen ont débouché, dans les faits, sur son étouffement. Peut-on rompre avec le consensus de Washington et les chimères du traité de Maastricht ?

Sommaire :

Dominique Gillier

Les transformations des métiers

Frédéric Bricnet, Daniel Richter

Branches, filières, sous-traitance. Focales sur l’automobile et l’aéronautique

Odile Merckling

Nettoyage, services à la personne… Face à l’émiettement des emplois, quelles perspectives pour les femmes ?

Patrick Cingolani

Sur le capitalisme de plate-forme et ses conséquences pour les travailleurs

Yves Sinigaglia

Les inspecteurs du travail face à la précarité et à la sous-traitance

Joël Decaillon

Le « dialogue social européen peut-il exister ? »

Editions Bruno Leprince, septembre 2016 – 72 p.

Les transformations des temps : rencontre débat le Jeudi 15 septembre 2016 à 18h 30 avec Michel Lallement et Chantal Nicole-Drancourt

Temps de travail / Temps sociaux

Depuis une trentaine d’années, notre rapport au travail et au temps a profondément évolué. Les luttes sur le temps de travail et ses réglementations, les politiques d’aménagement et de réduction du temps de travail, le développement des emplois discontinus, des horaires « atypiques », du travail au forfait, l’invocation à l’autonomie dans l’organisation du travail de chacun, les revendications pour une diminution du temps de travail comme solution aux problèmes de l’emploi, le développement des nouvelles technologies… ont aboutit à une perception de temps de travail et du temps de vie où le travail ne joue plus le rôle central et régulateur qu’on avait pu lui attribuer. Une formule, couramment reprise ces derniers temps, illustre bien cette évolution : « ne plus perdre sa vie à la gagner ».

Comment mesurer aujourd’hui le temps de travail ? Quels changements les évolutions traduisent-elles sur les métamorphoses du travail et de la vie ? Qu’est-ce qui change dans les relations professionnelles et dans les vies personnelles ? Quels impacts sur les formes d’organisation sociale ?

Avec Michel Lallement et Chantal Nicole-Drancourt, sociologues, membres du Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (LISE), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris.

Michel Lallement a notamment écrit Transformation des temps, mutations du travail (in Un travail sans limites ? , sous la direction de Patrick Cingolani).

Chantal Nicole-Drancourt a notamment publié Un impensé des résistances à l’égalité entre les sexes : le régime temporel (in revue Temporalités , n° 9).

Depuis une trentaine d’années, notre rapport au travail et au temps a profondément évolué. Les luttes sur le temps de travail et ses réglementations, les politiques d’aménagement et de réduction du temps de travail, le développement des emplois discontinus, des horaires « atypiques », du travail au forfait, l’invocation à l’autonomie dans l’organisation du travail de chacun, les revendications pour une diminution du temps de travail comme solution aux problèmes de l’emploi, le développement des nouvelles technologies… ont aboutit à une perception de temps de travail et du temps de vie où le travail ne joue plus le rôle central et régulateur qu’on avait pu lui attribuer. La flexibilité entraîne de plus en plus une dé-socialistation et un isolement de l’individu.

Comment mesurer aujourd’hui le temps de travail ? Quels changements les évolutions traduisent-elles sur les métamorphoses du travail et de la vie ? Qu’est-ce qui change dans les relations professionnelles et dans les vies personnelles ? Quels impacts sur les formes d’organisation sociale ?

Michel Lallement est sociologue. Il a, notamment, publié : « Transformation du temps, mutations du travail ». Pour lui, la question du temps est un enjeu social fort. Depuis le XIX° siècle le temps de travail a constamment diminué et laisse aujourd’hui plus de temps au travail domestique, à la vie familiale et personnelle. Mais les temporalités se brouillent ; le temps de travail est de plus en plus sous pression, de plus en plus flexible, et les périodes de vie sont de plus en plus brouillées.

La continuité des temps sociaux c’est l’inscription des hommes et des femmes tant dans le temps du travail que dans le temps non travaillé : travail domestique, loisirs, temps de vie prenant en compte la différence entre hommes, femmes, célibataire ou en famille. La situation familiale influence le temps social. Si le régime fordiste qui s’était imposé dans la deuxième moitié du XX° siècle avait créé un système cohérent articulant temps de vie et temps quotidiens, ce régime est mis à l’épreuve depuis trente ans et ne peut plus fonctionner . La mondialisation du travail, les crises financières et le développement des émancipations citoyennes : femmes, jeunes et différentes minorités remettent en question les temps sociaux. On assiste à l’aspiration d’un ré-équilibrage des temps sociaux, à la reconnaissance de la transformation du travail avec des formes d’emplois atypiques et peut-être à la mise en place de pratiques sociales innovantes.

Chantal Nicole-Drancourt est sociologue. Elle a notamment publié : Un impensé des résistances à l’égalité entre les sexes : le régime temporel.

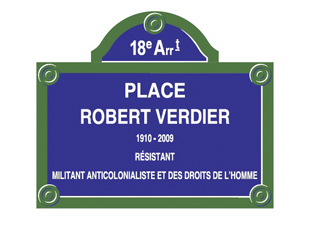

Depuis le 3 septembre 2016, une place de Paris porte le nom de Robert Verdier (1910-2009), militant du PSU. Bernard Ravenel rend hommage à un homme qui s’est toujours opposé au colonialisme et a milité pour l’indépendance, en particulier de l’Algérie. Militant socialiste, il a toujours oeuvré pour le renouveau des forces de gauche. Ainsi, il a rompu avec la SFIO pour fonder le PSA aux côtés d’Edouard Depreux et a contribué à la construction du PSU. C’est par son engagement et son écriture que le tout nouveau PSU mobilise toutes ses forces pour imposer une solution négociée menant à l’indépendance. Robert Verdier signe des éditoriaux et des articles dans le journal Tribune socialiste, et développe une analyse claire des conséquences de la politique de de Gaulle en Algérie. Il montre la nécessité de s’opposer à la guerre, il encourage la désobéissance civique et montre l’urgence à traiter des problèmes de fond comme les modalités d’une association entre la France et l’Algérie sur une base d’égalité.

Depuis le 3 septembre 2016, une place de Paris porte le nom de Robert Verdier (1910-2009), militant du PSU. Bernard Ravenel rend hommage à un homme qui s’est toujours opposé au colonialisme et a milité pour l’indépendance, en particulier de l’Algérie. Militant socialiste, il a toujours oeuvré pour le renouveau des forces de gauche. Ainsi, il a rompu avec la SFIO pour fonder le PSA aux côtés d’Edouard Depreux et a contribué à la construction du PSU. C’est par son engagement et son écriture que le tout nouveau PSU mobilise toutes ses forces pour imposer une solution négociée menant à l’indépendance. Robert Verdier signe des éditoriaux et des articles dans le journal Tribune socialiste, et développe une analyse claire des conséquences de la politique de de Gaulle en Algérie. Il montre la nécessité de s’opposer à la guerre, il encourage la désobéissance civique et montre l’urgence à traiter des problèmes de fond comme les modalités d’une association entre la France et l’Algérie sur une base d’égalité.

Après avoir participé, à Lyon, à la création du Mouvement de Libération du Peuple dans les années 50, puis à la création du PSU en 1960, Jean Guichard a été secrétaire fédéral du PSU Rhône de 1960 à 1963.

Dans cet entretien il évoque les différents mouvements (MLP, Nouvelle Gauche, Jeune République, UGS, clubs…) qui ont contribué à la volonté de constituer un nouveau type d’organisation politique, dans une région fortement marquée par le christianisme social, les confrontations avec les organisations traditionnelles françaises (PCF, SFIO) ou italiennes (PSI, PCI), le rôle moteur du PSU dans les luttes contre la guerre et pour l’indépendance de l’Algérie, les militants avec lesquels il a travaillé (Louis Alvergnat, Paul Bouchet, André Chazalette, Roger Rocher, Georges Tamburini, Jean Verlhac…). Il insiste sur la nécessité du travail de formation et du travail idéologique qu’il développera après 1963 (et jusqu’à aujourd’hui) sur le marxisme, les rapports des chrétiens et des marxistes, dans le prolongement des réflexions d’Antonio Gramsci et de Piero Gobetti.

Dans son ouvrage théorique testamentaire « La Cité du travail, le fordisme et la gauche » le syndicaliste italien, Bruno Trentin, s’attache à démontrer que l’une des explications de la crise du syndicalisme réside dans le fait qu’il n’a ni su ni voulu s’approprier le combat sur les conditions et organisations du travail.

A l’opposé, André Gorz, dans « Métamorphoses du travail. Quête du sens » estime que le combat sur le terrain du travail est voué à l’échec tellement il est contraint par les logiques d’efficacité capitaliste, la seule marge libératrice se situant au niveau d’une réduction massive du temps de travail. Ainsi deux porteurs des idées émancipatrices, tirent-ils des conclusions aux antipodes.

Yves Clot, dont les recherches et les ouvrages sur le travail font référence, veut montrer avec son équipe du CNAM qu’il existe des marges de manoeuvre significatives sur le terrain en entreprise. Avec les salariés dans leur diversité, la direction de l’usine sans oublier l’implication des syndicalistes, il propose de libérer la parole et d’engager les actions qui en découlent.

Présentation : Daniel Richter

Jean Yves Bonnefond, psychologue du travail CNAM-Centre de Recherche sur le Travail et le Développement, Équipe psychologie du travail et clinique de l’activité explique ce qui a pu être fait à Renault Flins pour concilier santé au travail et performance qualitative.

Franck Daout, délégué central de la CFDT Renault explique les difficultés de l’expérience rencontrées par les syndicalistes, ce qui devrait être changé dans le syndicat et complète le bilan de l’action menée.

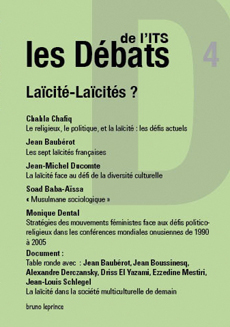

Si en théorie la laïcité est censée être un facteur d’unité, du vivre ensemble, nous voyons bien que dans les faits son évocation suscite des débats particulièrement durs, dans lesquels s’opposent un rigorisme qui se veut sans faille, poursuivant les expressions religieuses dans l’espace public au risque de nier les diversités culturelles et historiques, et d’un autre côté la défense absolue de celles et ceux représentant le symbole des opprimés au risque de ne plus avoir le moindre sens critique vis-à-vis des aspects les plus rétrogrades des offensives religieuses actuelles. Au-delà : les questions des droits, de la culture, du racisme, de notre histoire, notamment coloniale, de l’égalité entre femmes et hommes, des « minorités »…. qui mettent en jeu notre regard sur l’histoire et le monde, le passé et le présent. Nous n’avons donc pas cherché dans cette publication à faire apparaître une position (ou des positions) qui permettrai(en)t de trancher un débat engagé en fait depuis longtemps, sous des formes et avec des contenus variables, mais plutôt à faire apparaître les enjeux politiques essentiels des débats actuels.

Si en théorie la laïcité est censée être un facteur d’unité, du vivre ensemble, nous voyons bien que dans les faits son évocation suscite des débats particulièrement durs, dans lesquels s’opposent un rigorisme qui se veut sans faille, poursuivant les expressions religieuses dans l’espace public au risque de nier les diversités culturelles et historiques, et d’un autre côté la défense absolue de celles et ceux représentant le symbole des opprimés au risque de ne plus avoir le moindre sens critique vis-à-vis des aspects les plus rétrogrades des offensives religieuses actuelles. Au-delà : les questions des droits, de la culture, du racisme, de notre histoire, notamment coloniale, de l’égalité entre femmes et hommes, des « minorités »…. qui mettent en jeu notre regard sur l’histoire et le monde, le passé et le présent. Nous n’avons donc pas cherché dans cette publication à faire apparaître une position (ou des positions) qui permettrai(en)t de trancher un débat engagé en fait depuis longtemps, sous des formes et avec des contenus variables, mais plutôt à faire apparaître les enjeux politiques essentiels des débats actuels.

Sommaire :

Chahla Chafiq : Le religieux, le politique et la laïcité : les défis actuels

Jean Baubérot: Les sept laïcités françaises

Jean-Michel Ducomte : La laïcité face au défi de la diversité culturelle

Soad Baba-Aissa: Musulmane sociologique

Monique Dental : Stratégies des mouvements féministes face aux défis politico-religieux dans les conférences mondiales onusiennes de 1990 à 2005

Document : Table ronde avec : Jean Bauberot, Jean Boussinesq, Alexandre Derczansky, Driss El Yazami, Ezzedine Mestiri, Jean-Louis Schlegel La laïcité dans la société multiculturelle de demain

Penser autrement la question du développement : 5ème séminaire organisé par la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et l’Institut Tribune Socialiste dans le cadre du cycle de séminaires Face aux grandes tendances du capitalisme contemporain, que peut-être aujourd’hui une politique « à gauche » ?

Rencontre et débats avec Jade Lindgaard, Journaliste à Médiapart, Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques, Alain Obadia, Président de la fondation Gabriel Péri.

Pour la plupart des politiques et des économistes, la croissance, c’est-à-dire le développement, permettra de réduire la pauvreté et les inégalités, de renforcer la cohésion sociale. Pourtant la multiplication des crises, l’accroissement continu des inégalités, nous montrent bien que l’émancipation humaine n’est pas liée à ce qu’il est convenu d’appeler « croissance » ou « développement ».

Face aux dégâts qu’entraîne le productivisme, dégâts sociaux et écologiques notamment, certains évoquent une croissance verte ou un développement durable, voire une décroissance.

N’est-il pas temps, en réalité, de penser à de nouveaux objectifs, à de nouveaux droits sociaux, fondés non sur l’accroissement continu de la production de marchandises mais sur une nouvelle définition des biens et services communs nécessaires au bénéfice de tous ?

Laïcité et démocratie participe d’une même dynamique dans la reconnaissance d’une double autonomie, à la fois collective et individuelle. L’apport vital de la laïcité réside dans la déclinaison de ses principes : la primauté du politique sur le religieux, la liberté de conscience et l’égalité de traitement des individus quelles que soient leurs diverses croyances. Cependant les capacités émancipatrices de la laïcité sont aujourd’hui remises en question car on ne tient pas compte de la diversité culturelle et cultuelle des citoyens. A cela s’ajoute les mouvements identitaires au regard des relations entre l’identité et la culture. Il y a une idéologisation des religions. En faisant de la religion une idéologie, les ambitions communautaristes se renforcent. Ces faits mettent en relief la dynamique commune des courants politiques fondés sur l’idéologisation du religieux et les tendances conservatrices de droite.

Il existe en France différentes approches de la laïcité qui sont enracinées dans l’histoire. Au moment des débats sur les lois de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, quatre courants de pensée autour des figures de Maurice Allard, d’Emile Combes, de Ferdinand Buisson et d’Aristide Briand ont stigmatisé les différentes laïcités et continuent aujourd’hui à avoir un impact politique et social plus ou moins important. Trois autres modèles, qui ne se situent pas dans la filiation de la loi de 1905, font aujourd’hui partie des représentations laïques ayant de l’influence en France. Laïcité ouverte, laïcité identitaire, laïcité concordataire ou dérogatoire (Alsace), cheminent aux côtés des laïcités en débat au début du XIXème siècle. Elles interagissent de façon transactionnelle ou conflictuelle et leurs rapports de force constitue la dynamique de ce que l’on appelle socialement « la laïcité à la française » sans pour autant qu’on puisse admettre qu’il existerait un « modèle français » de laïcité.

« Le développement des mouvements politico-religieux, les silences et les complaisances qu’ils rencontrent ont pour conséquence un indéniable recul des droits des femmes et des droits humains en général. Face à ces attaques, frontales ou insidieuses, des associations féministes ont résisté ; elles ont combattu et continuent de le faire en affirmant leur exigence de liberté et d’égalité ». Les contributions du Forum Alternatif des ONG de femmes et de féministes à la Conférence mondiale onusienne sur les droits des femmes, à Huairou en août 1995 ont permis de dresser un état des lieux des exactions intégristes à l’encontre des femmes dans le monde, de constater les limites du droit international face à la revendication d’un statut de réfugié politique pour fait de sexisme, de mettre en cause les codes de statut personnel qui régissent la vie de millions de femmes dans le monde. Le Forum a revendiqué pour toutes les femmes vivant en France les mêmes droits, le retrait des mesures discriminatoires imposées par les lois musulmanes. Cependant l’infiltration des forces politico-religieuses au coeur même des espaces de résistances et d’alternatives à l’échelle de l’Europe et du monde renforce l’avancée des intégrismes au niveau international.

« On ne naît pas musulman ou musulmane, on naît avant tout sujet de droit ».

Soad Baba-Aïssa se définit comme une musulmane sociologique. De par son expérience, son histoire familiale elle porte un regard critique sur la névrose colonialiste et les agitations politico-sociales de la société française qui ont une influence sur son rapport à la laïcité, aux droits des femmes et à l’égalité citoyenne. En trompe-l’oeil, au-delà du débat sur la citoyenneté, s’est imposé le visage de l’identité cultuelle et le refus de s’interroger sur l’interaction du religieux avec le social et le politique. En fantasmant sur un corps social homogène de la communauté, les jeunes filles et les femmes sont les premières victimes de l’ordre communautaire et de sa vision patriarcale de la société. L’obsession de l’identité, du sacré, de la pudeur assignent les femmes dans les rôles de mère et d’épouse sans égard à leurs personnes en tant que sujets libres. Le projet politique multiculturaliste ne peut pas être considéré comme une alternative politique car il vise à diviser les forces sociales, à sabrer les acquis de la conquête sociale qu’est la laïcité. C’est un véritable danger pour le droit des femmes, pour la justice sociale, pour la démocratie. La citoyenneté doit primer sur l’identité cultuelle.

La diversité des débats autour de la laïcité, comme la diversité des rôles que lui assignent ceux qui s’y réfèrent, imposent un travail de clarification afin que puisse être retrouvée la fonction émancipatrice de la laïcité. L’identité républicaine s’est construite sur la base d’une liberté d’opinion, même religieuse, la laïcité a rimé avec la liberté dont elle était une condition. Notre société est aujourd’hui très diversifiée et l’emprise confessionnelle d’une Eglise catholique n’existe plus. Aujourd’hui le débat se focalise autour de l’islam et de la visibilité de ses pratiques cultuelles ou culturelles. La neutralisation confessionnelle est devenue une idéologie au service d’une vision identitaire. La laïcité cesse d’être un outil d’émancipation et un principe de liberté pour se transformer en instrument de sauvegarde d’une identité nationale refermée sur elle-même, exclusive de toute influence, hostile à toute immigration. Il semble donc important de lier la question de la laïcité à la question sociale et plus particulièrement à celle des discriminations. La distinction entre domaine public et privé ne peut se réduire à la question des lieux. Les convictions religieuses ne peuvent faire abstraction de la question de l’émancipation, en particulier de la femme.